「合気道を始めてみたけれど、基本の動きがなかなか身につかない」「これから合気道を習いたいけれど、最初に何を学ぶのだろう?」そんな疑問や関心をお持ちではないでしょうか。

合気道に限らず、どんな道でも「基本が大切」とよく言われます。しかし、地味に見える基本稽古は、時に退屈に感じられたり、その本当の意味が分からなかったりすることもあるかもしれません。

この記事では、「合気道の基本」を学びたいあなたのために、最も重要となる要素を図解やイラストを交えながら徹底的に解説します。 正しい姿勢や構え、相手の力を流す体捌き、安全に技を受けるための受け身、そして全身の力を引き出す呼吸法まで、それぞれの意味やポイントを初心者にも分かりやすくお伝えします。

この記事を読めば、合気道の基本動作がなぜ大切なのか、どのように稽古すればよいのか、そして基本が上達にどう繋がっていくのかが具体的に理解できるはずです。さあ、合気道上達への確かな一歩を、ここから踏み出しましょう。

なぜ合気道の「基本」が重要なのか?上達への第一歩

まず、なぜ合気道において基本がこれほどまでに重要視されるのでしょうか? それは、基本が単なる準備運動ではなく、合気道の全ての技術と理念の土台となっているからです。

- 応用技への土台: 合気道の多彩な技は、すべて基本的な体捌きや姿勢、呼吸法の上に成り立っています。基本がしっかりしていなければ、複雑な技を正しく行うことはできません。

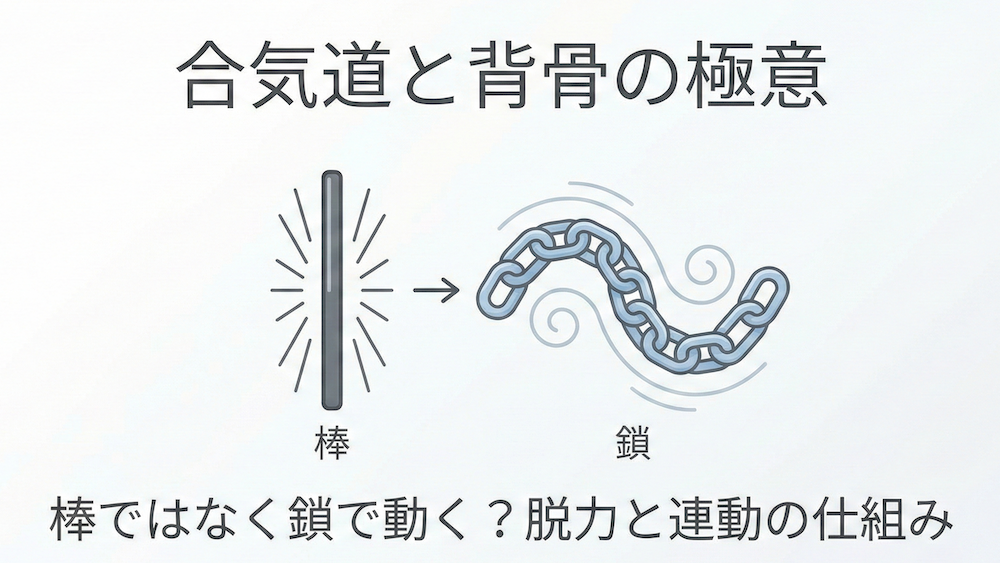

- 合理的な動きの習得: 基本稽古を通じて、力に頼らず、体の構造や力の流れを利用した合気道独特の合理的な動きを体に覚え込ませます。

- 怪我の防止: 特に受け身などの基本は、自分自身や相手の安全を確保し、怪我なく稽古を続けるために不可欠です。

- 理念の体現: 基本動作の一つ一つに、相手と争わず調和するといった合気道の理念が込められています。基本を学ぶことは、その精神性を理解することにも繋がります。

地道な基本稽古の繰り返しこそが、確かな上達への一番の近道なのです。

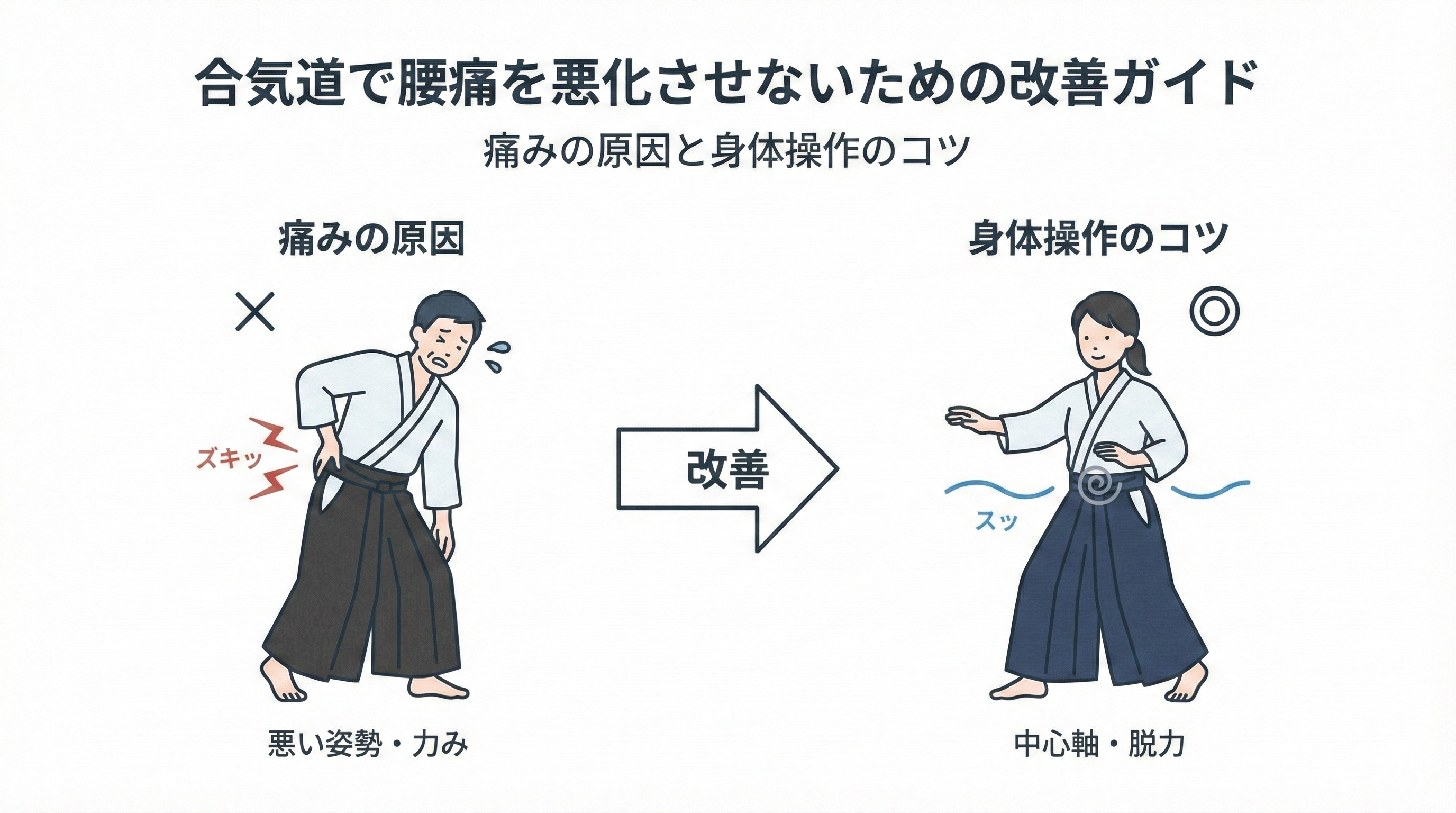

合気道の全ての基礎「正しい姿勢」と「自然体の構え」

合気道の稽古は、まず正しい姿勢と構えを学ぶことから始まります。これが全ての動きの出発点となります。

基本姿勢のポイント(中心、リラックス、安定)

合気道では、不自然に力を入れたり、体を固めたりしない「自然体」を基本とします。ポイントは以下の通りです。

- 中心を意識: 体の中心、特に下腹部の「丹田(たんでん)」に意識を置き、どっしりと安定させます。

- リラックス: 肩や腕の力を抜き、リラックスした状態を保ちます。ただし、脱力しすぎるのではなく、いつでも動ける状態を維持します。

- 安定した下半身: 足裏全体で大地を掴むような意識を持ち、下半身を安定させます。膝は軽く曲げ、衝撃を吸収できるようにします。

正しい姿勢は、安定した動きと技の効果を高めるための基礎となります。

代表的な構え「半身(はんみ)」とは?(右半身・左半身)

合気道で最も基本的な構えが「半身(はんみ)」です。これは、相手に対して体を半身(斜め)に向ける構え方です。

- 右半身: 右足が前、左足が後ろ。

- 左半身: 左足が前、右足が後ろ。

足を前後に開くことで安定性を高め、体を斜めに向けることで自身の中心を守り、相手からの攻撃を受け流しやすくします。手の位置(手刀)も自然に構えます。

(剣道経験者の方へ)剣道の構えとも共通する部分がありますが、合気道ではよりリラックスし、相手と対峙するというよりは、調和する意識を持つ点が異なります。

相手の力を流す「体捌き(たいさばき)」の基本

体捌きは、相手の攻撃を避けたり、有利な位置に移動したりするための、合気道の核となる動きです。主に以下の3つの要素があります。

入身(いりみ):相手の死角に入る動き

入身は、相手の攻撃に対して、直線的にぶつかるのではなく、相手の側面や背後(死角)へスッと入り込む動きです。これにより、相手の攻撃をかわしつつ、技をかけやすい有利な位置を取ることができます。

ポイント: 自分の中心軸を保ったまま、低い姿勢で滑るように移動します。

転換(てんかん):体の向きを変える動き

転換は、主に前方の足を軸にして、体の向きを180度変える動きです。相手に腕を掴まれた時などに、その力を利用して体勢を入れ替える際によく使われます。相手の力の流れに逆らわずに方向転換することが重要です。

ポイント: 軸足にしっかりと体重を乗せ、腰からスムーズに回転します。

回転(かいてん):円運動で力を捌く

回転は、入身や転換を含みながら、より大きな円を描くように動く体捌きです。相手の力を直接受け止めず、円運動によって力の方向を変え、相手のバランスを崩します。合気道の「円の理」を体現する動きと言えます。

ポイント: 常に自分の中心を意識し、体全体で滑らかに動きます。

(初心者の躓きポイント)体捌きでは、つい手先だけで操作しようとしたり、体が硬くなってしまったりしがちです。腰や体幹から動く意識とリラックスが大切です。

安全に技を受けるための必須技術「受け身」

合気道の稽古では、技をかける側(取り)と受ける側(受け)を交代で行います。受け身は、投げられたり倒されたりした際に、安全に衝撃を吸収し、怪我を防ぐための非常に重要な技術です。

なぜ受け身が最重要なのか?

- 怪我の防止: 正しい受け身ができなければ、稽古で怪我をするリスクが高まります。

- 恐怖心の克服: 受け身に慣れることで、投げられることへの恐怖心が減り、積極的に技の稽古に取り組めるようになります。

- 技の上達: 相手が安心して技をかけられる良い受けを取ることで、お互いの技の上達に繋がります。

合気道では「受け身三年」と言われることもあるほど、その習得には時間がかかり、重要視されています。

前方回転受け身の基本ステップ

最も基本的な受け身の一つです。前に倒れる際に、体を丸めて回転し、衝撃を分散させます。

- 低い姿勢から、片方の手と足を前に出す。

- 前の手の小指側から畳につけ、腕全体で円を描くようにする。

- 頭を腕の内側に入れ込み、背中(肩から腰にかけて)を丸めて、畳に体を預けるように回転する。

- 回転の勢いを殺さず、スムーズに立ち上がるか、受け身の姿勢で止まる。

後方受け身の基本ステップ

後ろに倒れる際の受け身です。お尻から落ちるのではなく、背中を丸めて衝撃を吸収します。

- 低い姿勢から、後ろにバランスを崩す。

- 背中を丸め、後頭部を打たないように顎を引く。

- 背中が畳に着く瞬間に、両手で畳を叩き、衝撃を分散させる。

- 足は振り上げすぎず、自然に流す。

受け身が怖い初心者へのアドバイス (Q&A)

Q. 受け身がどうしても怖くて上手くできません。どうすればいいですか?

A. 誰でも最初は怖いものです。無理は禁物です。まずは低い姿勢から、ゆっくりとした動作で形を確認することから始めましょう。指導員の先生が段階的に丁寧に教えてくれます。焦らず、少しずつ慣れていくことが大切です。「畳と友達になる」ような感覚で、リラックスして練習してみてください。安全に行うことが最優先です。

全身の力を引き出す「呼吸法」の基本

呼吸法も合気道の重要な基本要素です。単に息をするだけでなく、心身の状態を整え、力を効果的に使うための技術です。

合気道における呼吸法の意味

合気道の呼吸法は、以下のような目的で行われます。

- 心身のリラックスと集中: 深い呼吸は副交感神経を優位にし、心を落ち着かせ、集中力を高めます。

- 「気」の流れを整える: 東洋的な思想における「気」(エネルギー)の流れを、呼吸によってコントロールします。

- 呼吸力の養成: 呼吸と動作を一致させ、丹田(下腹部)からの力を全身に伝える「呼吸力」を養います。

基本的な呼吸法の練習方法(座技呼吸法など)

代表的な練習法の一つに「座技呼吸法(ざぎこきゅうほう)」があります。これは正座の状態で行う相対稽古です。

- 相手と向かい合って正座し、相手に両手首をしっかりと掴んでもらう。

- 息を吸いながら、指先から気を出すような意識で腕をゆっくりと上げる(または下げる、横に開くなどのバリエーションあり)。この時、腕力に頼らない。

- 相手が掴んでいられないほど、自然に腕が動き、相手の体勢を崩す。

- 息を吐きながら、元の姿勢に戻る。

ポイント: 力まず、ゆったりとした深い呼吸と動作を連動させることが重要です。丹田を意識し、全身を使う感覚を養います。

合気道の基本となる「手捌き」と「足捌き」

体捌きと合わせて、手や足の基本的な使い方も重要です。

手刀(てがたな)の使い方

合気道では、手を握りこぶしで使うことは少なく、手の側面(小指側)を刀のように使う「手刀」を多用します。これは相手に当てるためだけでなく、相手の関節を抑えたり、力の方向を導いたりするために使われます。

ポイント: 指を揃えて伸ばし、手首を少し内側に曲げるように意識します。力まず、しなやかに使うことが大切です。

基本的な足の運び方(送り足、継ぎ足など)

安定した構えを保ちながらスムーズに移動するために、足捌きも重要です。代表的なものに以下があります。

- 送り足(おくりあし): 前方の足から踏み出し、後ろの足を引きつける(またはその逆)。常に安定した半身を保ちます。

- 継ぎ足(つぎあし): 後ろの足を前の足に引きつけ、前の足を踏み出す(またはその逆)。間合いを詰める時などに使います。

- 歩み足(あゆみあし): 普通に歩くように、左右の足を交互に前に出して移動します。

これらの足捌きは、体捌きと連動して行われ、技の効果を高めます。

自宅でもできる?合気道の基本練習メニュー例

道場での稽古が基本ですが、補助的に自宅でできる基本練習もあります。ただし、怪我には十分注意し、無理のない範囲で行いましょう。

一人で行う体捌きの反復練習

正しい姿勢を保ちながら、入身、転換、回転などの体捌きを繰り返し練習します。鏡を見ながら自分の動きを確認するのも良いでしょう。狭いスペースでも可能です。

受け身の自主練習(安全な場所で)

布団の上など、柔らかく安全な場所が確保できる場合に限り、受け身の形を確認する練習ができます。ただし、無理な練習は怪我の元です。道場での指導を優先してください。

呼吸法の練習

座って行う呼吸法や、立った状態での呼吸と動作を合わせる練習は、自宅でも行いやすいでしょう。リラックスして、深い呼吸を意識します。

(注意点) 自宅練習はあくまで補助的なものです。自己流にならないよう、道場で正しい動きを学び、先生の指導を受けることが最も重要です。

まとめ:合気道の基本を繰り返し稽古することの意味

合気道の基本は、一見地味に見えるかもしれません。しかし、構え、体捌き、受け身、呼吸法といった基本の一つ一つが、合気道の奥深い技術と精神性を形作っています。

基本を繰り返し稽古することで、力に頼らない合理的な体の使い方、相手と調和する感覚、そして何より安全に稽古を続けるための土台が養われます。焦らず、基本の大切さを理解し、日々の稽古に励むことが、着実な上達への唯一の道と言えるでしょう。

この記事で紹介した基本を参考に、ぜひあなたの合気道の学びを深めてください。

次のステップ:基本を学ぶために

合気道の基本を本当に身につけるためには、やはり経験豊富な指導者のもとで、実際に体を動かして稽古することが不可欠です。

道場での稽古の重要性

本や動画だけでは分からない、力の流れ、タイミング、相手との呼吸の合わせ方などは、道場で他の人と一緒に稽古する中でしか学べません。先生からの直接的な指導やアドバイスも上達には欠かせません。

見学や体験入門の勧め

もし、あなたがこれから合気道を始めたい、あるいは基本をもっとしっかり学びたいと考えているなら、ぜひお近くの道場を見学したり、体験入門に参加したりすることをお勧めします。

基本を大切に、合気道の稽古を楽しんでください。

コメント