「もっと力を抜け」

合気道の稽古中、先生や先輩から、あなたもそう言われた経験はありませんか。頭では分かっている。でも、いざ技をかけようとすると、無意識に全身がこわばってしまう。力を抜けば、技が効かなくなる気がする…。

もしあなたが、そんな「脱力」の壁に突き当たっているのなら、ご安心ください。その悩みは、決してあなた一人のものではありません。そして、それは感覚や才能の問題ではなく、明確な原因と、それを解決する技術が存在します。

この記事では、多くの人が陥る「脱力の罠」の正体を科学的な視点から解き明かし、感覚論に一切頼らない「誰でも・一人でも実践できる、脱力習得のための3ステップ」を具体的にお伝えします。

この記事を読み終える頃には、あなたは「なぜ自分が力んでいたのか」を論理的に理解し、明日からの稽古、いえ、今日の生活からすぐに実践できる明確なヒントを手にしているはずです。

なぜ、あなたは「脱力」できないのか?その原因は脳と筋肉の”癖”にあった

合気道の「脱力」を身につけるための第一歩は、敵を知ること、つまり「なぜ自分が力んでしまうのか」という原因を正確に理解することです。感覚的に「リラックスしろ」と念じるだけでは、根本的な解決には至りません。あなたの力みには、科学的に説明できる明確な理由が存在します。

原因1:脳の「防衛本能」が無意識に力みを生んでいた

まず理解すべきは、力みは意識的なものではなく、脳の反射的な働きによってもたらされるということです。

例えば、人に腕を掴まれた瞬間を想像してください。この時、あなたの脳は「攻撃された」あるいは「体を拘束された」と判断し、瞬時に体を守るための「防衛本能」のスイッチを入れます。その結果、筋肉は外部の力に対抗しようと硬直し、これが力みとなって現れるのです。

これは非常に自然な反応であり、あなたが弱いからではありません。この無意識の反応の存在を知ることが、脱力へのスタートラインになります。

原因2:「力を出す=筋肉を固める」という日常動作の思い込み

私たちは日常生活の中で、「力を出す」という行為を「筋肉を固める(筋収縮させる)」ことだと学習しています。重い荷物を持ち上げる時、固い瓶の蓋を開ける時、私たちは無意識に息を止め、全身の筋肉を緊張させます。

この「出力=緊張」というプログラムが、そのまま合気道の稽古に持ち込まれてしまうのです。相手を動かそうとすればするほど、全身の筋肉が固まり、結果としてスムーズな力の伝達を妨げてしまいます。

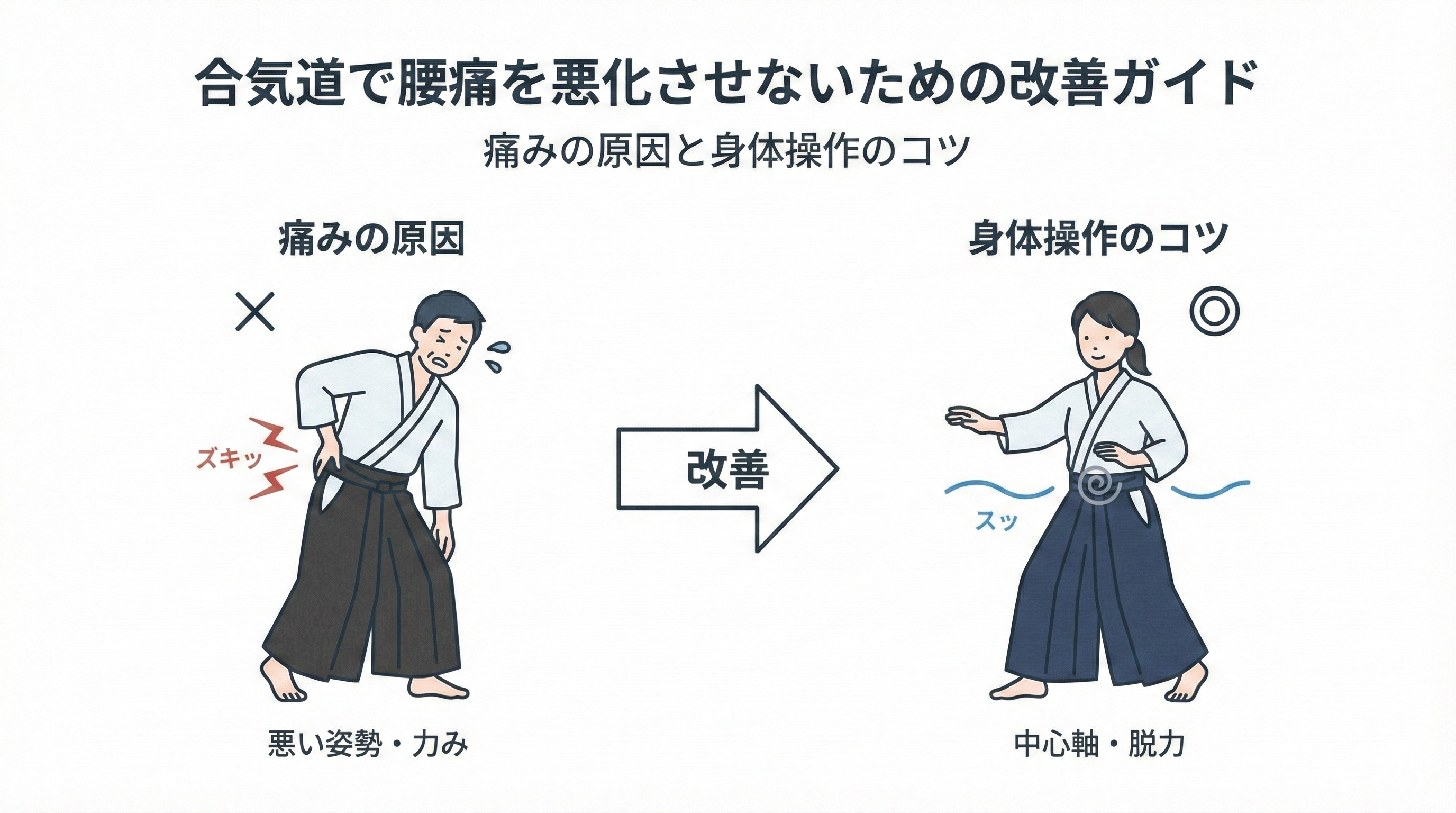

原因3:合気道の「脱力」を「弛緩」だと誤解している

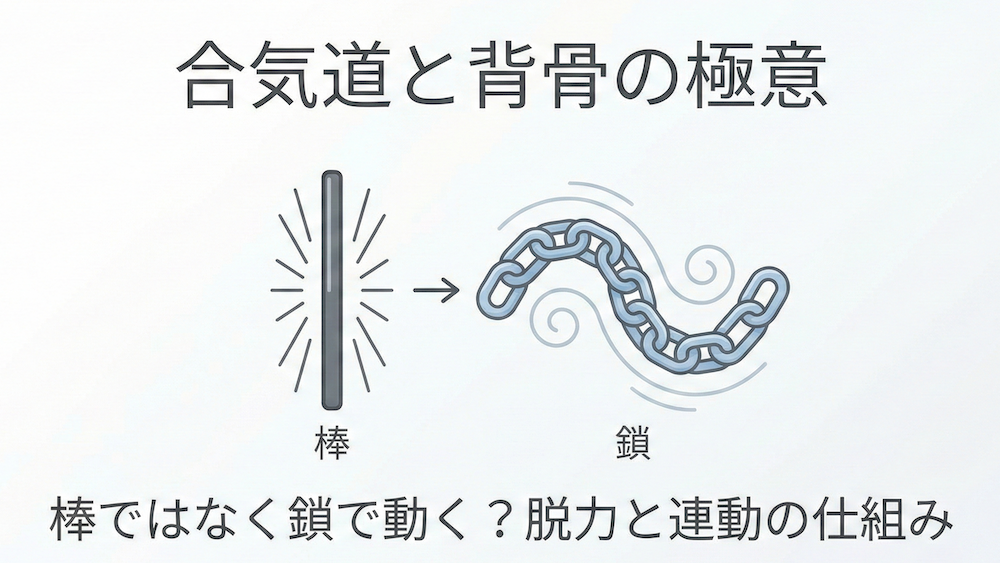

「力を抜け」と言われると、多くの人は全身の筋肉をだらんと緩ませる「弛緩」をイメージします。しかし、合気道における脱力は、単なる弛緩とは全く異なります。

本当の脱力とは、技に必要な筋肉だけを選択的に使い、不要な筋肉の緊張を極限まで取り除いた状態です。それは、だらしない状態ではなく、いつでも動けるように準備された、非常に効率的で洗練された状態なのです。

| 項目 | 間違ったイメージ(ただの弛緩) | 正しい理解(合気道の脱力) |

|---|---|---|

| 筋肉の状態 | 全身がだらんと緩んでいる | 不要な筋肉はリラックスし、必要な筋肉だけが連動している |

| 意識の状態 | ぼーっとしている | 研ぎ澄まされ、相手と繋がっている |

| 結果 | 技が効かない、崩される | 最小限の力で、相手を最大限に崩せる |

【3ステップで習得】合気道の脱力を体得する科学的トレーニング

それでは、具体的な脱力の習得ステップに入ります。ここからは、一人でも、道場や自宅でできる科学的なトレーニング方法をご紹介します。感覚ではなく、体の変化を確かめながら進めてください。

Step 1:『力みの可視化』- まずは自分の癖を知ることから

最初のステップは、自分がどれだけ力んでいるかを客観的に知ることです。以下のチェックリストで、ご自身の「力み度」を診断してみてください。

【あなたの力み度チェックリスト】

- 稽古中、息を止めていることが多い

- 技をかける時、肩が上がっていると指摘される

- 稽古後、特定の部位(首、肩、腰など)だけがひどく疲れる

- 日常生活で、気づくと歯を食いしばっている

- パソコン作業中、肩や首がすぐに凝る

3つ以上当てはまった方は、無意識の力みがかなり強い可能性があります。しかし、問題ありません。自覚できたことが、上達への大きな一歩です。

Step 2:『部位別リセット』- 固まった筋肉をゼロに戻す

次に、力みやすい部位を特定し、その緊張をリセットするドリルを行います。ここでは特に重要な「肩甲骨」と「股関節」に焦点を当てます。

肩甲骨まわりの脱力ドリル

- 両腕を前に伸ばし、手のひらを合わせます。

- 息を吸いながら、肩甲骨を背骨から引き離すように腕を遠くへ伸ばします。

- 息を吐きながら、「ストン」と音に出すように腕の重みを感じ、肩の力を抜きます。

- この動きをゆっくり5回繰り返します。肩甲骨が滑らかに動く感覚を味わってください。

股関節・下半身の脱力ドリル

- 足を肩幅に開いて立ちます。

- 膝を軽く曲げ、自分の体重が足裏全体に均等に乗っているのを確認します。

- 上半身を一本の棒のように保ったまま、股関節からゆっくりと腰を落としていきます。

- これ以上は無理、という少し手前で止め、数秒キープします。下半身の重みを感じ、上半身がリラックスしているか確認してください。

Step 3:『動きの中での維持』- 技の中で脱力を再現する

静的な状態で脱力できたら、最後は動きの中でその感覚を維持する練習です。

合気道の基本「座り技呼吸法」で脱力の感覚を養う

これは相手がいる稽古ですが、一人で行う場合は相手がいると想定して行います。

- 正座の状態から、相手に両手首をしっかりと持たせます。

- 力で抵抗するのではなく、息を吐きながら、腕の重みと体全体の重みが、相手を通して地面に伝わっていくイメージを持ちます。

- 腕を上げるのではなく、体全体が起き上がるのに連動して、腕が自然と上がっていく感覚を探します。この時、肩に力が入っていないか常にチェックしましょう。

日常がすべて稽古になる!24時間「脱力」を養う3つのコツ

脱力は、道場だけで意識するものではありません。日常生活の中に組み込むことで、その感覚は飛躍的に向上します。

コツ1:デスクワーク中に実践「肩ストン法」

パソコン作業に集中すると、肩は無意識に上がってきます。1時間に1回、意識的に両肩を耳に近づけるようにすくめ、次の瞬間、息を吐きながら「ストン」と落としましょう。この「緊張と緩和」の繰り返しが、力みのリセットに繋がります。

コツ2:歩きながら重心を感じる「達人ウォーク」

歩く時、足で地面を「蹴る」のではなく、倒れそうになる体を次の一歩で「支える」という意識を持ちます。上半身はリラックスさせ、腕は重力に任せて自然に振ります。体の中心(丹田)から動く感覚です。

コツ3:電車の吊り革で試す「無抵抗の力」

電車の吊り革を力で握りしめるのではなく、ただ指を「引っ掛けている」だけ、腕の重みを預けているだけの状態を試してみてください。揺れに対して力で抵抗するのではなく、柳のように受け流す。これも立派な脱力の稽古です。

まとめ:合気道の脱力は、感覚ではなく技術です

この記事では、合気道の「脱力」について、感覚論ではなく科学的な視点から解説してきました。

- 脱力できない原因は、脳の防衛本能と日常の癖にある。

- 本当の脱力とは、不要な力を抜き、必要な力だけを使う洗練された技術である。

- 「自覚→リセット→維持」の3ステップで、脱力は誰でも技術として習得できる。

「力を抜け」という言葉は、あなたを悩ませる魔法の言葉ではありません。それは、あなたの合気道を次のステージへ引き上げるための、具体的な課題提示です。

もう感覚だけで悩むのはやめにしましょう。今日ご紹介したトレーニングを、ぜひ一つでも生活に取り入れてみてください。あなたの体と技は、必ず変わり始めます。

コメント