「もっと背骨を使って!」「手先に頼るな!」

合気道の稽古中、指導者からこんな言葉をかけられて、途方に暮れていませんか。頭では分かっていても、背骨をどう使えば良いのか、その感覚が掴めない。多くの真面目な中級者が、この見えない壁にぶつかり伸び悩んでいます。

ご安心ください。その悩みは、あなたの才能や努力不足が原因ではありません。単に、背骨という人体の中心エンジンを、合気道の技に接続するための「設計図」と「操作マニュアル」を知らないだけなのです。

この記事では、合気道指導者の経験と、理学療法士の科学的知見を融合させ、「背骨の使い方」を徹底的に言語化・図解します。

読み終える頃には、「背骨を使う」という言葉が具体的な身体感覚として腑に落ち、あなたの技の威力と説得力は、間違いなく次のステージへと進化しているはずです。

なぜ「背骨を使え」と言われても分からないのか?中級者が陥る3つの罠

「背骨を使え」というアドバイスが、なぜこれほどまでに難しいのでしょうか。それは、多くの人が無意識のうちに3つの「罠」にはまっているからです。

- 罠1: 感覚的な指導の壁

「フワッと」「スーッと」「中心から力が湧き出るように」といった指導は、達人にとっては真実ですが、学ぶ側にとってはあまりに抽象的です。この「感覚の言語化」ができていないことが、最初の壁となります。 - 罠2: 腕力への無意識な依存

日常生活や他のスポーツの経験から、私たちは何かを動かそうとする時、無意識に腕や肩の力に頼ってしまいます。この長年の癖が、全身を連動させるべき合気道の動きを妨げ、力の流れを背骨で止めてしまっているのです。 - 罠3: 背骨の構造と動きの誤解

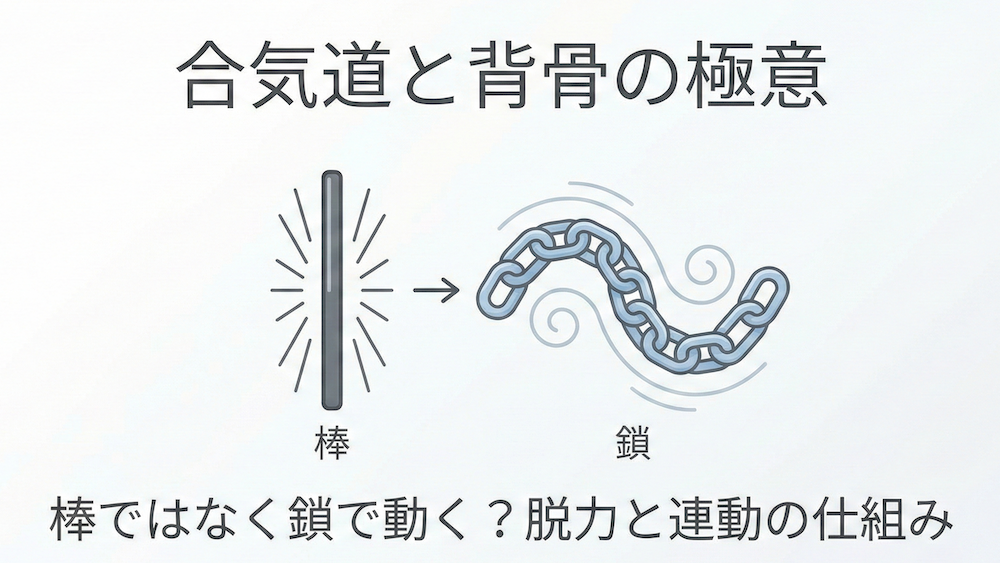

多くの人が、背骨を「首から腰までを貫く一本の硬い棒」のようにイメージしています。しかし実際は、24個の小さな骨(椎骨)が積み重なってできており、しなやかに動く柔軟な構造物です。この認識の違いが、正しい身体操作を妨げています。

【結論】合気道の背骨の使い方の本質は「波のようにしならせる」こと

では、どうすれば良いのでしょうか。結論から言います。合気道における背骨の使い方の本質は、背骨を「波のようにしならせる」ことです。

手や足といった末端から動きを始めるのではありません。体の中心である背骨をわずかにしならせ、その動き(波動)を、水面に広がる波紋のように全身へ伝えていくのです。ムチがしなることで先端に凄まじいエネルギーが生まれるように、背骨のしなりは、力みなく爆発的なパワーを生み出す源泉となります。

古武術にも共通するこの身体操作の原則を理解することが、上達への第一歩です。

まずは知ることから|技のキレを生む背骨の基本構造と3つの動き

「しならせる」と言っても、まずは自分の背骨がどうなっているのかを知る必要があります。難しい解剖学は不要です。合気道に必要な3つのポイントだけ押さえましょう。

背骨は、首の「頚椎」、胸の「胸椎」、腰の「腰椎」という3つのエリアに分かれ、それぞれ得意な動きが異なります。そして、これらの骨は主に3種類の動きを組み合わせることで、複雑な動作を生み出しています。

| 背骨の動き | 動きの解説 | 合気道の技との関連例 |

|---|---|---|

| 屈曲・伸展 | 体を前に丸める、後ろに反る | 呼吸法 |

| 回旋 | 体を左右にひねる | 四方投げ、回転投げ |

| 側屈 | 体を真横に曲げる | 力のいなし |

【図解で実践】合気道の技に活かす!背骨の使い方5ステップ

ここからは、いよいよ「背骨のしなり」を体感するための具体的な練習方法を5つのステップで紹介します。

ステップ1:脱力して「骨で立つ」感覚を掴む

全ての基本は正しい姿勢です。筋肉の力でガチガチに立つのではなく、骨格の上にバランスよく体が乗っている状態を目指します。

まず、壁を背にして立ち、後頭部、肩甲骨、お尻、かかとが軽く壁に触れるようにします。この時、腰と壁の間に手のひら一枚分の隙間があるのが理想です。全身の力を抜き、骨格だけで体を支えているような感覚を探してください。

ステップ2:背骨を一つずつ動かす「分節運動」の練習

背骨をしなやかに使うには、一つ一つの椎骨が独立して動く感覚を養う必要があります。そのための最適な練習が「キャット&カウ」です。

- 四つん這いになります。

- 息をゆっくり吐きながら、おへそを覗き込むように背中を天井に向かって丸めていきます(猫のポーズ)。

- 次に、息を吸いながら、今度は背中を反らせ、視線を斜め上に向けます(牛のポーズ)。

この動きを、腰の骨から首の骨まで、背骨が一つずつ順番に動いていくのを意識しながら、ゆっくりと10回ほど繰り返しましょう。

ステップ3:生み出した力を末端に伝える「波紋のイメージ」

背骨が動くようになったら、その動きを力に変える練習です。

立った状態で、ごくわずかに膝を抜き、背骨(特にみぞおちの裏あたり)をほんの少しだけ丸めたり反らしたりしてみます。その微細な動きが、水面に落ちた一滴のしずくのように、肩、肘、手首へと伝わっていくのを感じてください。これが「力の波紋」です。腕力で腕を振るのではなく、背骨の動きによって「腕が振られる」感覚が重要です。

ステップ4:四方投げに活かす「回旋」の使い方

具体的な技で試してみましょう。四方投げでは、相手の腕を振り上げる際に、腕力ではなく背骨の「回旋」を使います。

相手を持ったまま、自分の体の中心(丹田)ごと向きを変えるように、背骨を軸にして回転します。すると、腕は後から自然についてきて、力むことなく相手を崩すことができます。

ステップ5:入身投げに活かす「伸展・屈曲」の使い方

入身投げで相手の懐に入る際も、背骨の動きが鍵です。相手の攻撃に合わせて背骨をわずかに「屈曲」させて力をいなし、次の瞬間、技をかける方向へ向かって背骨を「伸展」させることで、全身が一体となったパワフルな体捌きが可能になります。

よくある間違いと改善ドリル|あなたの背骨は使えていない?

背骨を意識しても、なかなか上手くいかないこともあります。よくある間違いとその改善策を知っておきましょう。

| よくある間違い | 原因 | 改善ドリル |

|---|---|---|

| 腰が反ってしまう | 腹筋が抜け、腰椎だけで動こうとしている。 | 仰向けになり、膝を立てて腰を床に押し付ける練習をする(腹圧を高める)。 |

| 肩や首に力が入る | 背骨ではなく、末端の筋肉で動かしようとしている。 | 稽古の前に、肩を大きく回したり首をゆっくりストレッチしたりして、意識的に力を抜く。 |

| 上半身と下半身が連動しない | 股関節が硬く、背骨の動きが脚に伝わっていない。 | 四股(しこ)踏みのように、股関節から動く意識で腰を落とす練習をする。 |

まとめ:合気道の上達は「背骨」を制することから始まる

今回は、合気道における「背骨の使い方」について、その本質から具体的な練習方法までを解説しました。

最後に、重要なポイントを振り返ります。

- 本質: 背骨を硬い棒ではなく、しなる波のように使う。

- 動き: 「屈曲・伸展」「回旋」「側屈」の3つの動きを連動させる。

- 実践: 脱力して骨で立ち、背骨の動きを末端に伝える練習を繰り返す。

- 意識: 技は腕でかけるのではなく、背骨の動きによって生まれる。

背骨を意識することで、あなたの合気道は、力みから解放され、よりしなやかでパワフルなものに変わるでしょう。それは技の威力を高めるだけでなく、無理な動きによる怪我からあなた自身を守ることにも繋がります。

日々の稽古で、ぜひこの「背骨の感覚」を探求してみてください。

コメント