合気道の稽古中、投げられた瞬間に「また痛い思いをするかも…」と身構えていませんか? 指導者から「もっと力を抜いて」と言われても、その感覚が掴めずに悩んでいるかもしれません。

実は、多くの合気道経験者が同じ壁にぶつかります。受け身がうまくできないのは、単に運動神経の問題ではなく、コツを知らないこと、そして転がることへの本能的な恐怖心が原因です。

ご安心ください。この記事では「なぜ受け身が痛いのか」という原因から、具体的な7つのコツ、さらには「怖い」という気持ちを克服する心理的アプローチまで、徹底的に解説します。

この記事を読み終える頃には、あなたは受け身への苦手意識が消え、安全でスムーズな受け身を身につけるための一歩を踏み出しているはずです。

なぜ合気道の「受け身」は難しい?初心者がつまずく3つの壁

合気道の受け身が難しいと感じるのは、あなただけではありません。多くの初心者が、いくつかの共通した壁にぶつかります。まず、その原因を理解することから始めましょう。

- 壁1: 身体の使い方が日常と違う

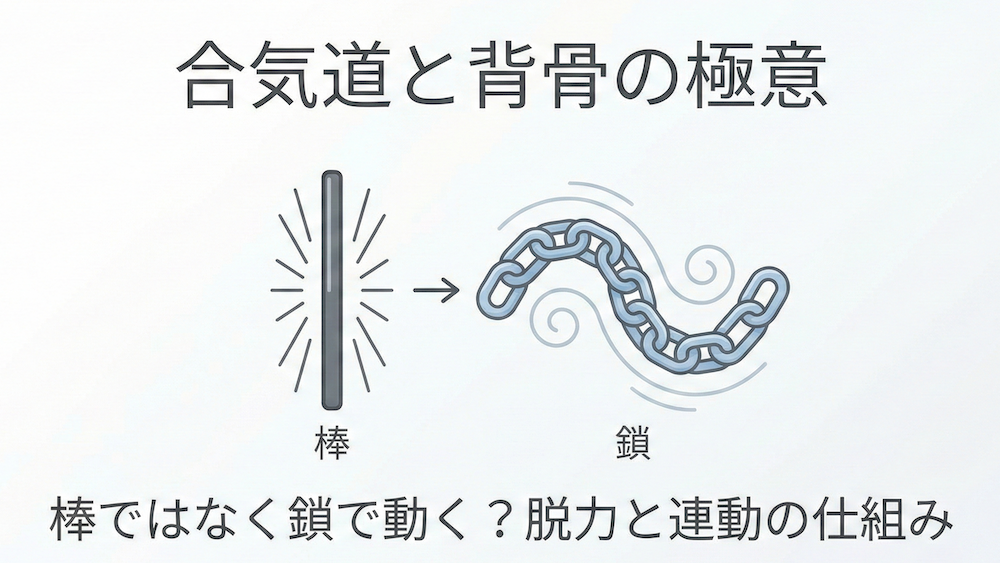

私たちの日常生活では、体を「丸く」したり、全身の力を抜いたりする動きはほとんどありません。むしろ、転びそうになったら足を踏ん張って耐えようとします。合気道の受け身は、この日常の癖とは正反対の「脱力」と「回転」を要求するため、脳と体がすぐには順応できないのです。 - 壁2: 恐怖心

転ぶこと、体を打ち付けることへの恐怖は、人間の本能的な防御反応です。特に、後ろ向きに倒れる「後ろ受け身」は視界が効かないため、強い恐怖を感じやすい傾向にあります。この恐怖心が体全体を硬直させ、スムーズな受け身を妨げる大きな原因となります。 - 壁3: 指導の抽象性

指導者から「もっと力を抜け」「リラックスして」「丸くなれ」といったアドバイスを受けることは多いでしょう。これらは非常に的確な指摘ですが、言われた側にとっては感覚的で掴みどころがなく、「具体的にどうすれば良いのか分からない」という状態に陥りがちです。

これらの壁を乗り越えるために、本記事では具体的な体の使い方や練習方法を一つひとつ丁寧に解説していきます。

受け身上達の最大のコツは「相手と一体になる意識」

具体的な技術の話に入る前に、最も大切な心構えをお伝えします。受け身上達の最大のコツ、それは「相手と一体になる意識」を持つことです。

受け身は、投げられることに抵抗する「防御技」ではありません。相手が仕掛けてくる力の流れに乗り、その力を殺さずに円を描くように導く「調和の技術」です。相手とぶつかるのではなく、一体となって流れる。この意識が芽生えた時、体の力みは自然と消え、受け身は驚くほどスムーズになります。

この「一体になる意識」を念頭に置きながら、これからの具体的なコツを読み進めてみてください。

受け身の基本|種類とそれぞれの目的を理解しよう

一言で「受け身」と言っても、いくつかの種類があります。まずは基本的な種類と、それぞれの目的を理解しておきましょう。

| 受け身の種類 | 主な状況 | 目的 |

|---|---|---|

| 後ろ受け身(後方受け身) | 後ろに倒される、引かれる時 | 背中や後頭部を守り、安全に倒れる |

| 前回り受け身(前方回転受け身) | 前方に投げられる、押される時 | 前進するエネルギーを回転運動に変え、衝撃を逃す |

| 横受け身(側方受け身) | 真横に倒される時 | 体の側面を守り、衝撃を分散させる |

| 飛び受け身(前方飛躍受け身) | 遠くに、または強く投げられる時 | 大きなエネルギーを飛躍と回転で吸収する(上級者向け) |

この記事では、全ての受け身の基礎となる「後ろ受け身」と「前回り受け身」を中心に解説します。

【写真と図解で解説】痛くない・安全な受け身の具体的なコツ7選

ここからは、いよいよ受け身を上達させるための具体的なコツを解説します。一つずつ確認し、実践してみてください。

コツ1:アゴを引いて、後頭部を守る

受け身において最も重要なことは、頭部、特に後頭部を打たないことです。これを防ぐ最も簡単で効果的な方法が「アゴを引く」ことです。

おへそを見るように意識すると、自然とアゴが引かれ、首の後ろが伸びる感覚になります。これにより、万が一の際にも後頭部が畳に直接当たるのを防げます。稽古の初めから終わりまで、常に意識する癖をつけましょう。

コツ2:「だるま」のように背中を丸める

畳に背中を打ち付けて痛い場合、その原因の多くは背中が板のように真っ直ぐになっていることです。衝撃を点で受けるのではなく、背中を丸めることで接触面積を広げ、衝撃をスムーズに分散させましょう。

イメージは「だるま」や「ボール」です。角のない丸いものがスムーズに転がるのと同じ原理です。

コツ3:畳を叩く手は「叩きつける」のではなく「触れる」感覚で

受け身の際に腕で畳を叩くのは、衝撃を吸収するためです。しかし、力任せに叩きつけると、逆に腕や肩を痛める原因になります。

正しい感覚は、腕全体で畳に「触れる」ようにして、衝撃を腕から畳へ逃がすイメージです。タイミングは、肩から背中が畳に着く直前が最適です。

コツ4:息を止めない。細く長く息を吐く

恐怖を感じると、人は無意識に息を止めてしまいます。息を止めると体は硬直し、衝撃をまともに受けてしまいます。

投げられる瞬間から、「ふーっ」と細く長く息を吐き続けることを意識してください。呼吸を続けることで、体の中心部(丹田)が安定し、全身の余分な力が抜けます。

コツ5:力を「抜く」ための具体的な練習

「力を抜け」と言われても難しい、という悩みは非常に多いです。力を抜くとは、筋肉をだらりとさせることです。

まずは畳の上で仰向けになり、全身の力を抜いてみましょう。その状態から、左右にゆっくりと体を揺らし、ゴロゴロと転がってみてください。この「無駄な力を使わずに転がる感覚」が、受け身の脱力に繋がります。

コツ6:視線を進行方向に固定する(特に前回り受け身)

前回り受け身で目が回ったり、まっすぐ転がれなかったりする場合、視線が定まっていない可能性があります。

回転する際は、進行方向の一点を見続けるように意識すると、三半規管が安定し、体の軸がぶれにくくなります。これはフィギュアスケート選手がスピンの際に顔を残すのと同じ原理です。

コツ7:相手の力を利用する意識を持つ

最後のコツは、冒頭の心構えに戻ります。相手の力に逆らわず、その流れに乗りましょう。

相手が押してきたら、その力を利用して後ろ受け身を取る。相手が引いてきたら、その流れに乗って前回り受け身を取る。このように相手の力を能動的に利用する意識を持つことで、受け身は恐怖の対象から、楽しくダイナミックな動きへと変わっていきます。

「受け身が怖い」を克服する3つの心理的アプローチ

技術的なコツを理解しても、なお残るのが「恐怖心」です。恐怖は段階的に慣れることで克服できます。

- ステップ1:低い姿勢から慣れる

いきなり立った状態から倒れる必要はありません。まずは座った状態、次にしゃがんだ状態から、ゆっくりと後ろに転がる練習をしましょう。恐怖を感じない高さから始め、少しずつ高さを上げていくことで、脳が「この動きは安全だ」と学習していきます。 - ステップ2:成功体験を積み重ねる

完璧な受け身を目指す必要はありません。「今日はアゴが引けていた」「背中が痛くなかった」など、小さな成功体験を自分で認め、褒めてあげることが大切です。この積み重ねが自信となり、恐怖心を和らげます。 - ステップ3:信頼できる相手と組む

可能であれば、指導者や上級者など、安心して体を預けられる相手に投げてもらいましょう。上手な人の投げは、力みがなくスムーズで、「心地よい」とさえ感じられます。この良い感覚を体に覚えさせることで、恐怖心は信頼感へと変わっていきます。

自宅でできる!受け身上達のための一人練習メニュー

道場以外でも、受け身の上達に繋がる練習は可能です。布団の上など、安全な場所で行ってください。

| 練習メニュー | 目的 | やり方 |

|---|---|---|

| ゆりかご運動 | 背中を丸める感覚を養う | 体育座りの状態から、ゆっくり後ろに転がり、反動で起き上がる。 |

| 開脚前屈 | 股関節の柔軟性を高める | 足を広げて座り、息を吐きながらゆっくりと上体を前に倒す。 |

| タオルを使ったアゴ引き練習 | 正しい首の形を覚える | 仰向けになり、丸めたタオルを後頭部に当て、アゴを引いてタオルを軽く押し続ける。 |

合気道の受け身に関するよくある質問(Q&A)

Q1. 受け身を取ると頭がクラクラします。なぜですか?

A1. 主な原因は、息を止めていることや、視線が定まっていないことです。回転中に息を止めると脳への酸素供給が減り、視線が泳ぐと三半規管が過剰に刺激されます。本記事の「コツ4:呼吸」と「コツ6:視線」を再度確認してみてください。

Q2. 柔道の受け身と合気道の受け身の違いは何ですか?

A2. 目的が少し異なります。柔道の受け身は、主に投げ技によって畳に叩きつけられた際の衝撃から身を守ることに主眼が置かれています。一方、合気道の受け身は、衝撃を逃がすと同時に、相手との調和を保ち、途切れることなく次の動きに繋げることを重視します。そのため、より「流れる」「円を描く」といった要素が強くなります。

Q3. 受け身用のサポーターは使っても良いですか?

A3. 慣れないうちは、肘や膝のサポーターを使用するのも一つの方法です。打撲への安心感が、恐怖心の軽減に繋がることもあります。ただし、サポーターに頼りすぎると、正しい体の使い方が身につきにくい側面もあります。指導者と相談の上、補助的に使用するのが良いでしょう。

まとめ:正しい受け身は、あなたと相手を守る合気道の神髄

今回は、合気道の受け身が痛くない、怖くなくなるための具体的なコツを解説しました。

最後に、重要なポイントを振り返ります。

- 心構え: 受け身は「防御」ではなく、相手と「一体になる」調和の技術。

- 安全の基本: 「アゴを引き」「背中を丸める」ことを徹底する。

- 上達の鍵: 「呼吸」を止めず、全身の「力」を抜き、相手の力を利用する。

- 恐怖心の克服: 低い姿勢から、小さな成功体験を積み重ねる。

正しい受け身は、自分自身の身を守るだけでなく、安心して技をかけてくれる相手への信頼の証でもあります。この記事が、あなたの合気道の稽古をより安全で、より楽しいものにする一助となれば幸いです。

コメント