「合気道」という言葉を聞いたことがありますか? 「力に頼らない武道」「争わない護身術」といったイメージがあるけれど、具体的にどんなものなのか、よく知らない方も多いかもしれません。

「最近、運動不足が気になる」「何か新しいことに挑戦してみたい」「心身ともにリフレッシュできる趣味はないかな?」… もしあなたがそう考えているなら、合気道は興味深い選択肢の一つになる可能性があります。

ただ、武道と聞くと「体力的にきつそう」「痛いのは苦手」「運動神経に自信がないとダメ?」といった不安を感じるのも自然なことです。

この記事では、そんな「合気道とは何か?」を知りたいあなたのために、基本的な知識からその奥深い魅力まで、初心者にも分かりやすく解説します。 合気道のユニークな特徴、柔道や空手といった他の武道との違い、大切にしている理念、そして気になる稽古の内容や、初心者でも安心して始められる理由まで、図解も用いながら具体的にお伝えしていきます。

読み終わる頃には、合気道に対する漠然とした疑問や不安が解消され、「なるほど、そういう武道なのか」「自分にもできるかもしれない」と感じていただけるはずです。さあ、一緒に合気道の魅力的な世界を探求してみませんか?

結論:合気道とは「争わない」ことを目指す現代武道

まず結論からお伝えします。合気道とは、植芝盛平(うえしば もりへい)という武道家が創始した、日本発祥の現代武道です。 その最大の特徴は、試合や競技によって相手と優劣を争うのではなく、心と体の鍛錬を通じて、自然や宇宙の法則と調和すること(和合)を目指す点にあります。

創始者である植芝盛平は、「合気とは敵と戦い、敵を破る術ではない。世界を和合させ、人類を一家たらしめる道である」と語ったとされます。

この「争わない」という精神が、合気道の技術や稽古の隅々にまで貫かれています。

この記事では、そんな合気道のユニークな特徴、他の武道との違い、深い理念、そして稽古の実際について、さらに詳しく掘り下げていきます。合気道の全体像を掴んでいきましょう。

ここが違う!合気道の3つのユニークな特徴

合気道には、他の武道にはないユニークな特徴がいくつかあります。ここでは特に代表的な3つの特徴を紹介します。これらを知ることで、「合気道とは何か」がより具体的に見えてくるでしょう。いかがでしたか? 合気道のユニークな側面が少し見えてきたでしょうか。

特徴1:試合や競技がない ~強さの追求だけではない目的~

多くの武道や格闘技には、ルールに基づいた試合や競技が存在します。柔道や空手、剣道などがその代表例です。勝敗を決めることで、技術の優劣を競い、強さを証明しようとします。

しかし、合気道には原則として試合がありません。 これは、合気道の目的が、相手を打ち負かすことにあるのではなく、自分自身の心身を鍛錬し、精神的な成長を目指すことにあるからです。

稽古は、決められた形(技)を繰り返し行うことで、相手との調和や力の流れを学びます。相手は「敵」ではなく、共に向上を目指す「パートナー」として尊重されます。

試合がないことは、勝ち負けにこだわる必要がないため、初心者や体力に自信がない人でも、自分のペースで稽古に取り組みやすいというメリットにも繋がっています。

特徴2:力に頼らない合理的な動き ~体格差や年齢を超えて~

さて、多くの方が気になるのは、やはり体力面かもしれませんね。合気道の技は、腕力や筋力に極力頼らないように組み立てられています。これは、相手の力を利用したり、身体の構造に基づいた合理的な動きを使ったりするためです。

具体的には、以下のような要素が重要視されます。

- 円運動: 相手の攻撃を直線的に受け止めず、円を描くような動きで捌(さば)き、力を流します。

- 入身(いりみ)と転換(てんかん): 相手の死角に入る動き(入身)や、体の向きを変える動き(転換)によって、有利な位置を確保します。

- 呼吸力(こきゅうりょく): 体の中心(丹田)を意識し、呼吸と動作を連動させることで、全身の力を効率的に引き出します。(詳しくは後述します)

これらの動きによって、体格や力の差が大きい相手に対しても、効果的に対応することが可能になると考えられています。そのため、合気道は性別や年齢に関わらず、多くの人が実践できる武道として知られています。この「力に頼らない」動きは、特に体力に自信がない方にとって魅力的に感じられるかもしれませんね。

特徴3:心と体の調和を目指す ~護身術だけではない価値~

合気道は優れた護身術としての側面も持っています。相手の攻撃を捌き、関節技や投げ技で相手を制する技術は、身を守る上で役立つ場面もあるでしょう。

しかし、合気道の価値はそれだけではありません。稽古を通じて、心と体の調和を図り、精神的な安定や成長を促すことも重要な目的とされています。

具体的には、以下のような効果が期待されます。

- 集中力の向上: 技の稽古や呼吸法を通じて、一つのことに意識を集中させる訓練になります。

- 精神的な落ち着き: 相手と対立するのではなく、調和しようとする考え方は、日常生活におけるストレス対処にも役立つとされます。

- 姿勢の改善と健康増進: 無理のない自然な動きを追求するため、正しい姿勢が身につきやすくなります。また、全身を使うため、適度な運動による健康効果も期待できます。

このように、合気道は単なる技術の習得にとどまらず、より良い生き方を模索するための道しるべともなり得るのです。

合気道の根幹にある理念と精神性とは?

合気道の技術や特徴は、その根底にある深い理念や精神性と分かちがたく結びついています。ここでは、合気道を理解する上で欠かせない、その核心的な考え方に触れてみましょう。少し難しいと感じるかもしれませんが、合気道の魅力を知る上で大切な部分です。

創始者・植芝盛平が込めた想い

合気道の創始者である植芝盛平(1883-1969)は、若い頃から様々な武術を修行し、特に大東流合気柔術(だいとうりゅう あいきじゅうじゅつ)から大きな影響を受けました。数々の厳しい修行と精神的な探求を経て、独自の武道である合気道を創始しました。

植芝盛平は、武道は単に人を傷つけるためのものではなく、自他を活かし、世界平和に貢献するための道であるべきだと考えました。彼の思想の根底には、日本の伝統的な精神文化や、「万有愛護(ばんゆうあいご)」、つまり全ての存在を愛しみ大切にするという考え方があります。

「武は愛なり」という言葉に象徴されるように、植芝盛平は合気道を通じて、争いのない、調和に満ちた世界を実現することを目指したと言われています。

なぜ「争わない」武道なのか? ~対立から調和へ~

「争わない武道」と聞くと、不思議に思うかもしれません。相手が攻撃してきたら、どう対処するのでしょうか。

合気道では、相手の攻撃を力で真正面から受け止めることはしません。 代わりに、相手の力の方向や流れに逆らわず、むしろその力を利用して相手を導き、制します。

これは、相手と「争う」のではなく、「調和する」という考え方に基づいています。相手の攻撃エネルギーを、円を描くような動き(円運動)や体捌き(入身・転換)によって受け流し、相手自身のバランスを崩させるのです。

例えば、相手が強く腕を掴んできた場合、力で振りほどこうとするのではなく、その掴む力を利用して体を回転させ、相手を投げたり抑えたりします。

このように、合気道の技は、相手との対立を避け、より大きな調和の中に導こうとする精神性を体現していると言えます。

合気道における「気」や「呼吸力」の考え方

合気道の解説では、「気(き)」や「呼吸力(こきゅうりょく)」といった言葉がよく使われます。これらは少し抽象的で、難しく感じるかもしれません。

簡単に言うと、「気」とは、生命エネルギーや意識のような、目に見えない力の流れを指すことが多いです。合気道では、この「気」の流れを整え、相手の「気」と合わせることが重視されます。

「呼吸力」とは、単なる肺呼吸のことだけではありません。 安定した下腹部(丹田)を意識し、深い呼吸と連動させて全身の力を統一的に使う方法、あるいはその結果として生まれる力を指します。

稽古では、特定の呼吸法を行ったり、技の中で呼吸と動作を合わせる練習をしたりします。これにより、リラックスした状態からでも、瞬時に大きな力を発揮したり、相手の力を巧みに利用したりすることが可能になると考えられています。

これらの概念は、すぐに理解できるものではありません。しかし、稽古を続ける中で、少しずつ体感として掴んでいくことができるでしょう。

合気道の歴史をたどる ~どのように生まれ発展したか~

合気道がどのようにして生まれ、現代に至るまで発展してきたのか、その歴史を簡単に見てみましょう。背景を知ることで、合気道への理解がさらに深まります。

植芝盛平による創始から現代まで

前述の通り、合気道は植芝盛平によって創始されました。植芝は、和歌山県(現在の田辺市)に生まれ、様々な武術遍歴を経て、特に北海道で出会った大東流合気柔術の武田惣角(たけだ そうかく)から大きな影響を受けます。

その後、宗教的な体験などを経て、独自の武道観・世界観を深め、1920年代から1930年代にかけて、東京に道場を開設し、合気道の原型となる武道を指導し始めました。当初は「合気武術」や「合気武道」などと呼ばれていました。

第二次世界大戦後、合気道はより精神性を重視する現代武道として体系化され、国内外に広く普及していきます。植芝盛平の息子である植芝吉祥丸(うえしば きっしょうまる)が二代道主となり、組織化や指導体系の整備に尽力しました。

現在は、植芝盛平の孫である植芝守央(うえしば もりてる)氏が三代道主を務める公益財団法人合気会が中心となり、世界中に普及活動を行っています。

世界へ広がる合気道と多様な流派

合気道は日本国内だけでなく、世界140以上の国や地域(※推定、合気会加盟国など参考)で多くの人々に学ばれています。これは、合気道の持つ「争わない」理念や、年齢・性別・体力を問わず始められる合理的な技術体系が、国境や文化を超えて受け入れられているためと考えられます。

また、合気道には、植芝盛平の弟子たちが創始したものなど、いくつかの流派が存在します。代表的なものとしては、

- 合気会(あいきかい): 植芝盛平の直系が主宰する最大流派。

- 養神館(ようしんかん): 塩田剛三(しおだ ごうぞう)が創始。警視庁の指導などで知られる。

- 気の研究会(き の けんきゅうかい) / 心身統一合氣道: 藤平光一(とうへい こういち)が創始。「氣」の原理を重視。

などがあります。流派によって、稽古の方法や重視する点に多少の違いはありますが、根底にある理念や基本的な技術は共通していることが多いです。(【注意】流派に関する記述は、各団体の公式サイト等で最新情報をご確認ください)

合気道の稽古ってどんな感じ?初心者向けに解説

「合気道に興味はあるけど、実際の稽古はどんなことをするのだろう?」と疑問に思う方もいるでしょう。ここでは、一般的な合気道の稽古内容について、初心者の方にも分かりやすく解説します。道場の雰囲気も少し想像してみてください。

基本的な稽古の流れ(準備運動から技の稽古、整理運動まで)

道場によって多少の違いはありますが、多くの合気道の稽古は以下のような流れで行われます。

- 黙想・礼: 稽古の始めに、心を落ち着けて黙想し、神前(道場に神棚がある場合)や先生、お互いに礼をします。

- 準備運動・体捌き: 怪我の予防と体を温めるために、ストレッチや柔軟体操を行います。その後、「体捌き(たいさばき)」と呼ばれる、合気道の基本的な体の動かし方(入身、転換など)を練習します。

- 受け身: 投げられたり倒されたりした際に、安全に体勢を立て直すための技術「受け身」の練習をします。前回り受け身、後ろ受け身などがあります。これは非常に重要です(後述)。

- 技の稽古: その日のテーマに沿った合気道の技を、先生の指導のもと、二人一組になって繰り返し練習します。一方が技をかける側(取り)、もう一方が技を受ける側(受け)となります。

- 呼吸法・整理運動: 稽古の終わりに、呼吸を整えるための呼吸法の練習や、クールダウンのための軽い運動を行うことがあります。

- 黙想・礼: 最後に再び黙想し、礼をして稽古を終えます。

稽古時間は、通常1時間から1時間半程度が多いようです。

服装や必要な道具は?(道着について)

合気道の稽古では、通常、柔道着や空手着に似た白い道着(稽古着)を着用します。上衣、下穿き(ズボン)、帯のセットです。

最初は、体験入門などの場合、動きやすいジャージなどで参加できる道場もあります。本格的に入門する際に、道着を購入するのが一般的です。

帯の色は、級や段位によって変わります。多くの道場では、初心者は白帯から始め、級が上がるにつれて色が変わるか、段位(有段者)になると黒帯を締めることが許されます。

また、有段者になると、袴(はかま)を着用することが多いです。これは合気道の伝統的なスタイルです。

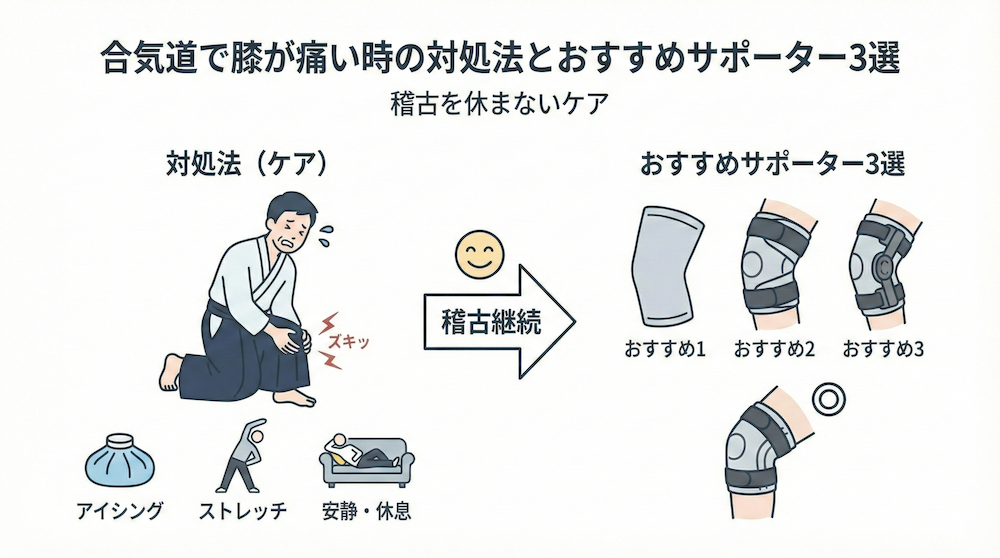

受け身の重要性 ~安全に稽古を続けるために~

合気道の稽古では、技をかけられる側(受け)になる場面が多くあります。その際に、安全に技を受けるための技術が「受け身」です。

受け身が正しくできれば、投げられたり倒されたりしても、衝撃を和らげ、怪我を防ぐことができます。そのため、合気道の稽古では、技を覚えることと同じくらい、あるいはそれ以上に受け身の練習が重要視されます。

初心者の方は、まずこの受け身をしっかりと身につけることから始めます。「痛くないかな?」と心配になるかもしれませんが、指導員の丁寧な指導のもと、段階的に練習していくので安心してください。

【初心者向けQ&A】

- Q. 受け身が怖いです。どうすれば慣れますか?

- A. 誰でも最初は怖いものです。合気道の受け身は、衝撃を分散させる合理的な動きなので、正しく身につければ痛みはほとんどありません。焦らず、先生の指示に従って段階的に練習しましょう。安全な受け身が身につけば、技を受けるのが楽しくなりますよ。

正しい受け身は、合気道を安全に、そして長く続けていくための基礎となります。

合気道は初心者でも始められる?年齢・体力・運動神経の不安を解消

ここまで読んで、「自分にもできるだろうか?」と感じている方もいるかもしれません。特に、体力や運動経験に自信がない場合、不安は大きいでしょう。ここでは、初心者が抱きがちな疑問にお答えします。

体力に自信がない…大丈夫?

結論から言うと、体力に自信がなくても合気道を始めることは十分に可能です。

その理由は、先ほど説明したように、合気道が力に頼らない合理的な動きを重視しているからです。腕力や筋力よりも、体の使い方やタイミング、相手の力を利用することが重要になります。

もちろん、稽古を続けることで、自然と基礎体力や持久力は向上していきます。しかし、最初から高い体力が要求されるわけではありません。

例えば、運動経験ゼロで入会した会社員の佐藤さん(仮名・30代)は、「最初は受け身一つ取るのも怖かったけれど、先生や先輩が丁寧に教えてくれて、3ヶ月経つ頃には投げられるのが楽しくなってきた。体力も自然とついてきて、仕事後の疲労感が減ったのが嬉しい」と話しています。

多くの道場では、個々の体力レベルに合わせて指導を行っています。心配な方は、見学や体験入門の際に、遠慮なく相談してみると良いでしょう。

何歳から(まで)始められる?

合気道は、子供から高齢者まで、幅広い年齢層の人々が稽古に励んでいます。

子供向けのクラスを設けている道場も多くありますし、逆に定年退職後に合気道を始めて、生きがいを見つけている方も少なくありません。

合気道は、年齢に応じて稽古の内容や強度を調整しやすい武道です。激しい打ち合いや無理な筋力トレーニングが少ないため、年齢を重ねても長く続けやすいという特徴があります。

実際に道場を見学してみると、様々な年代の方が一緒に汗を流している光景を目にすることができるでしょう。

運動神経が悪くても続けられる?

「自分は不器用だから…」「運動神経には自信がない…」という方も心配いりません。

合気道の動きは、最初は少し複雑に感じるかもしれません。しかし、稽古は基本的な動作の反復練習が中心です。何度も繰り返すうちに、体は自然と動きを覚えていきます。

また、合気道には試合がありません。 そのため、他人と競争したり、勝敗を気にしたりする必要がありません。焦らず、自分のペースで上達を目指すことができます。

大切なのは、完璧にできることよりも、楽しみながら、粘り強く稽古を続けることです。運動神経が良いに越したことはありませんが、それが合気道を続ける上での必須条件ではないのです。

「自分にもできるかな?」と思ったら、まずは見学してみませんか?

合気道を始めるメリットとは?心と体への良い影響

合気道を学ぶことは、私たちの心と体に様々な良い影響をもたらしてくれる可能性があります。ここでは、合気道を始めることで得られる主なメリットをいくつか紹介します。どんな良いことがあるのか、具体的に見ていきましょう。

護身術としてのスキル向上

合気道は、相手の力を利用し、最小限の力で相手を制することを目的とした武道です。その技術は、万が一の際に自分の身を守るための護身術として役立つ可能性があります。

ただし、重要なのは、合気道が単に「敵を倒す」ための技術ではないということです。むしろ、危険な状況を察知し、争いを未然に防いだり、安全にその場から離れたりするための知恵や心構えも重視されます。

稽古を通じて、咄嗟(とっさ)の状況での冷静な判断力や、相手の動きを読む感覚を養うことも、護身に繋がる要素と言えるでしょう。

ストレス解消と精神的な落ち着き

現代社会はストレスが多いと言われます。合気道の稽古は、そんなストレスを解消し、精神的な安定を得るための良い方法となり得ます。

- 集中と解放: 稽古中は、技や呼吸に集中するため、日常の悩みや心配事を一時的に忘れることができます。また、体を動かすことで気分転換にもなります。

- 呼吸法: 稽古に取り入れられる深い腹式呼吸や瞑想的な要素は、自律神経を整え、リラックス効果をもたらすと言われています。

- 「争わない」精神: 相手と対立するのではなく、調和しようとする合気道の考え方は、人間関係や仕事におけるストレスへの向き合い方にも、良いヒントを与えてくれるかもしれません。

稽古後の爽快感や、心の静けさを実感する人は少なくありません。

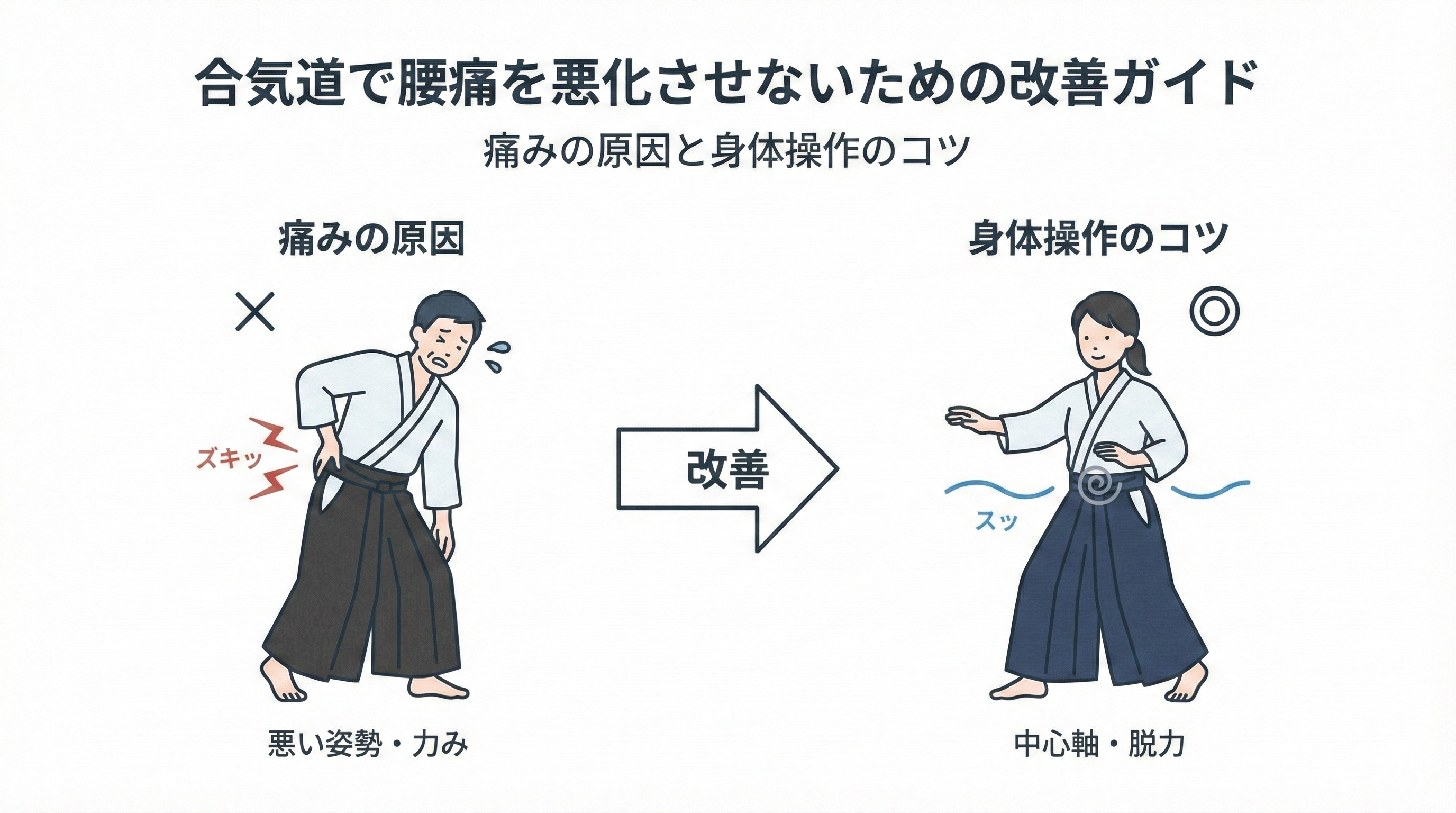

体力向上と健康維持(姿勢改善、体幹強化など)

合気道の稽古は、全身をバランスよく使う運動です。継続することで、様々な健康効果が期待できます。

- 基礎体力の向上: 繰り返し技の練習を行うことで、自然と持久力や筋力が向上します。

- 体幹の強化: 合気道の動きは、体の中心軸を意識することが多いため、インナーマッスルが鍛えられ、体幹が安定します。

- 柔軟性の向上: 準備運動や技の動きを通じて、関節の可動域が広がり、体が柔軟になります。

- 姿勢の改善: 稽古中に正しい姿勢を意識するため、日常生活での姿勢も良くなる効果が期待できます。猫背などの改善に繋がることもあります。

激しい運動ではありませんが、継続することで着実に心身の健康増進に貢献するのが合気道の魅力の一つです。

まとめ:合気道は、自分と向き合い成長できる現代武道

ここまで読んでいただき、合気道に対する最初のイメージは少し変わりましたか?

この記事では、「合気道とは何か?」について、そのユニークな特徴、根幹にある理念、歴史的背景、そして実際の稽古内容や初心者の方が抱える疑問点まで、幅広く解説してきました。

合気道は、単に技の強さを競うのではなく、「争わない」という理念のもと、心と体の調和を通じて自己成長を目指す、奥深い現代武道です。力に頼らない合理的な動きは、年齢や性別、体力に関わらず、誰もが生涯を通じて学び続けることを可能にしています。

試合がないからこそ、自分のペースでじっくりと稽古に集中し、自分自身と深く向き合う時間を持つことができます。それは、護身術としてのスキルだけでなく、ストレスの軽減、健康の維持、そして精神的な豊かさにも繋がっていくでしょう。

合気道は、現代を生きる私たちにとって、多くの価値を提供してくれる可能性を秘めているのです。

次のステップ:合気道の世界を体験してみよう

この記事を読んで、合気道に「もっと知りたい」「実際にやってみたい」と感じたなら、ぜひ次の一歩を踏み出してみましょう。

近くの道場を探してみる(検索のヒント)

まずは、お住まいの地域や職場の近くにある合気道場を探してみましょう。インターネットで「合気道 道場 (地域名)」のように検索すると、多くの道場が見つかるはずです。

道場を選ぶ際は、以下の点をチェックすると良いでしょう。

- 流派や指導方針

- 稽古時間や場所

- 道場の雰囲気(ウェブサイトやSNSをチェック)

- 初心者への対応やクラスの有無

見学や体験入門を利用する

ほとんどの道場では、無料または安価で見学や体験入門を受け付けています。実際に道場に足を運び、稽古の様子を見たり、体験したりするのが一番です。

- 見学: 稽古の雰囲気を肌で感じることができます。

- 体験入門: 簡単な基本動作などを実際に体験できます。

事前に電話やメールで問い合わせて、詳細を確認しておくとスムーズです。

さらに深く知るためのおすすめ書籍・情報源(任意)

もし、合気道についてさらに深く学びたい場合は、関連書籍を読んだり、信頼できるウェブサイトを参考にしたりするのも良いでしょう。

合気道への第一歩を踏み出すことは、新しい自分を発見する旅の始まりかもしれません。ぜひ、勇気を出して、その扉を開いてみてください。

コメント